- 2024.01.29

- 大腸がん

大腸がんのステージ・治療・症状・余命などについての解説

大腸がんは、その進行状況によってステージ分けされ、生存率や余命が異なります。

ステージI: 腫瘍が粘膜や粘膜下層に留まっている状態。5年生存率は80~85%程

ステージII: がんが大腸の壁を超えて周囲の脂肪層に達しているが、リンパ節への転移はない状態。 5年生存率は75%程

ステージIII: がんが周囲のリンパ節に転移している状態。5年生存率は65%程

ステージIV: がんが他の臓器にも転移している状態。5年生存率は15%程

特にステージⅣでは、治療が困難となり、生存率も他のステージと比較するとかなり低い状況となります。また、ステージが低くても他臓器への浸潤やリンパ節転移があった場合は、再発の可能性が高くなります。再発がんの場合、生存率や余命はさらに低下する可能性があります。

切除不能な進行がんや再発がんの場合の治療は、抗がん剤治療が行われることが多く、その目的は主に延命と症状緩和です。健康状態や年齢などの個人差も生存率や余命に影響を与えるため、治療法も患者さんひとりひとり異なります。各患者さんの状況に応じて、最適な治療法が提案されますので、医師とよく相談しましょう。

そこで私たちは大腸がん治療の改善向上に値する治療情報を発信し、大腸がんを克服に導くお手伝いをしています。

では大腸がんについて解説していきます。

【1】大腸がんとは

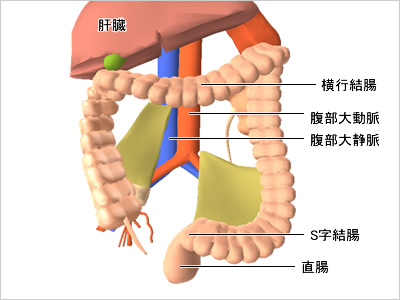

大腸は消化吸収された残りの腸内容物をため、水分を吸収しながら大便にするところです。多種、多量の細菌の住みかでもあります。約2mの長さがあり、結腸と直腸からなります。大腸粘膜のあるところではどこからでもがんができますが、日本人ではS状結腸と直腸が大腸がんのできやすい部位です。年齢別にみた大腸がんの罹患率は、50歳代付近から増加し始め、高齢になるほど高くなります。

大腸がんでは、直系の親族に同じ病気の人がいるという家族歴は、リスク要因になります。特に、家族性大腸腺腫症と遺伝性非ポリポーシス性大腸がん家系は、確立した大腸がんのリスク要因とされています。生活習慣では、過体重と肥満で結腸がんリスクが高くなることが確実とされています。また、飲酒や加工肉(ベーコン、ハム、ソーセージなど)は、おそらく確実な大腸がんリスクとされています。

【2】症状

大腸がんの自覚症状は、大腸のどこに、どの程度のがんができるかによって違います。

がんに特徴的な症状はなく、良性疾患でもがんと類似した症状がおきます。血便、便が細くなる、残便感、腹痛、下痢と便秘の繰り返しなど排便に関する症状が多く、これらはS状結腸や直腸に発生したがんにおきやすい症状です。中でも血便の頻度が高く、これはがんの中心が潰瘍となり出血がおきるためです。痔と勘違いして受診が遅れることもありますので注意しましょう。

がんによる血便では肛門痛がなく、暗赤色の血液が便に混じったり、ときに黒い血塊が出るなどの特徴があります。肛門から離れた盲腸がんや上行結腸がんでは血便を自覚することは少なく、貧血症状があらわれてはじめて気がつくこともあります。腸の内腔が狭くなりおこる腹痛や腹鳴、腹部膨満感や痛みを伴うしこりが初発症状のこともあります。

時には、嘔吐などのがんによる腸閉塞症状で発見されたり、肺や肝臓の腫瘤(しゅりゅう)として大腸がんの転移が先に発見されることもあります。こうした症状で発見されるがんは進行したものです。

【3】診断

大腸がんの検診の代表的なものは、大便の免疫学的潜血反応で、食事制限なく簡単に受けられる検査です。この検査が陽性でも、「大腸がんがある」ということではありませんし、逆に陰性でも「大腸がんはない」ともいえません。健康な集団の中から、大腸がんの精密検査が必要な人を拾いあげる負担の少ない最も有効な検査法です。また、血液検査で腫瘍マーカーの異常値で見つかることもあります。

1.注腸造影検査

食事制限の後、下剤で前処置を十分行います。肛門からバリウムと空気を注入し、X線写真をとります。この検査でがんの正確な位置や大きさ、腸の狭さの程度などがわかります。

2.大腸内視鏡検査

肛門から内視鏡(ビデオスコープ)を挿入し、直腸から盲腸までの大腸全体を詳細に調べる検査です。検査は、まず内視鏡を肛門から一番奥の盲腸まで挿入して、主にスコープを抜いてくる際に十分に観察します。その際、検査を受けている方は、直接モニター画面を見ながら医師の説明を聞くことができます。

3.腫瘍マーカー

血液の検査で身体のどこかに潜んでいるがんを診断する方法です。しかし、大腸がんを早期に発見できる腫瘍マーカーはまだありません。CEAとCA19-9 と呼ばれるマーカーが一般的ですが、進行大腸がんであっても約半数が陽性を示すのみです。腫瘍マーカーは転移・再発の指標として、また治療効果の判定基準として用いられています。しかし、転移・再発した場合でも必ずしも異常値を示すわけではなく、逆に転移・再発していない場合でも異常値を示す時もあり、経時的な測定が必要です。

4.画像診断(CT、MRI、超音波検査、PETなど)

これらの検査は、消化管のひとつである大腸にできた病気を発見するには適していません。大腸がんに関しては、原発巣での進みぐあいと肝臓や肺、腹膜、骨盤内の転移・再発を調べるために用いられます。

【4】ステージ

大腸がんと診断がつけば、どの程度のがんか、肝臓、肺などの遠隔臓器に転移があるのかどうかの検査が行われます。がんの拡がりの程度に応じて治療法も異なります。大腸がんには、デュークス分類とステージ分類が使われます。がんの大きさではなく、大腸の壁の中にがんがどの程度深く入っているか、及びリンパ節転移、遠隔転移の有無によって進行度が規定されています。

デュークス分類

デュークス A がんが大腸壁内にとどまるもの

デュークス B がんが大腸壁を貫くがリンパ節転移のないもの

デュークス C リンパ節転移のあるもの

デュークス D 腹膜、肝、肺などへの遠隔転移のあるもの

ステージ分類

0期 がんが粘膜にとどまる

I期 がんが大腸壁にとどまる

II期 がんが固有筋層の外まで浸潤している

III期 所属リンパ節転移がある

IV期 腹膜、肝、肺などへの遠隔転移がある

【5】治療

治療法には内視鏡的治療、外科療法、放射線療法、化学療法があります。

1.内視鏡的治療

従来の内視鏡でもポリープの有無や性状は診断可能であり、必要に応じてポリープを切除していました。最近では、ポリープの表面構造を100倍まで拡大して観察できる拡大内視鏡を用いることで、より精密な検査が可能となっています。

(1) 内視鏡的ポリープ切除術(ポリペクトミー)

茎のあるポリープを認めた場合、スコープを通してスネアとよばれるループ状の細いワイヤーを茎の部分に引っかけて締め、高周波電流で焼き切ります。

(2) 内視鏡的粘膜切除術(EMR)

無茎性、つまり平坦なポリープや腫瘍の場合はワイヤーがかかりにくいため、病変の下層部に生理食塩水などを注入して周辺の粘膜を浮き上がらせ、広い範囲の粘膜を焼き切ります。

(3) 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)

腫瘍が大きい場合、これまでは外科手術か内視鏡的な分割切除(病変を何回かにわけて切除する方法)が選択されていました。しかし最近では、主に胃において行われているESD(内視鏡的粘膜下層剥離術:病変を電気メスで徐々にはぎ取る方法)を応用することにより、大きな腫瘍も一括で切除できるようになってきています。

2.外科療法

(1)結腸がんの手術

大腸がんの治療は外科療法が基本で、早期がんの場合でも手術が必要になる場合があります。結腸がんの場合、切除する結腸の量が多くても、術後の機能障害はほとんどおこりません。リンパ節郭清(かくせい)と呼ばれるリンパ節の切除とともに結腸切除術が行われます。

(2)直腸がんの手術

直腸の周囲には、前立腺・膀胱・子宮・卵巣等の臓器や、膀胱機能・性機能を司る神経があります。近年、術後の生活の質を高めるという観点から、可能な限りこれら神経の温存を目的とした手術が行われるようになっています。しかし、がんを根治させるために、やむなくこれら神経を損傷せざるをえない場合には、排尿機能や性機能が影響される可能性もあります。がんの位置や広がりに応じて、慎重に手術法を検討する必要があります。

自律神経温存術

直腸がんの進行の度合いや、排尿機能と性機能を支配する自律神経繊維を手術中に確認し、必要に応じて選択的に自律神経を温存する手術法です。がんを徹底的に切除しながら、同時に進行度に応じて神経を残す方法です。全部の神経が残せれば、手術前と同様な機能、つまり男性では射精、勃起機能を完全に温存することができます。やや進んだがんでは、勃起機能のみを残す手術法もあります。

肛門括約筋温存術

近年では直腸がんの8割は人工肛門を避ける手術ができるようになりました。自動吻合器という筒状の機械を使って、がんの切除後に短くなった直腸端と結腸の先端を縫合し、本来の肛門からの排便を可能にする手術法です。肛門から4cm以上、肛門と直腸との境界から2cm以上離れていれば、自然肛門を温存することが可能です。この手術と自律神経温存術を併用すれば、術後の機能障害をかなり軽減することが可能となりました。

局所切除

早期がんや大きな腺腫に採用される手術法です。開腹手術ではなく、肛門からと仙骨近くの皮膚、直腸を切開し病変に到達する方法です。術後に、放射線療法や化学療法を追加する場合もあります。

人工肛門

肛門に近い直腸がんや肛門にできたがんでは、人工肛門を造設する直腸切断術という手術を行わなければなりません。また、高齢者は肛門括約筋の力が低下しており、無理して括約筋温存術を採用すれば術後の排便コントロールが難しい場合もあるので、多くの医師が人工肛門による排便管理を勧めています。

(3)腹腔鏡手術

がんが盲腸、上行結腸やS状結腸、上部直腸に位置し、内視鏡的治療が困難な大きなポリープや早期がんが対象と考えられています。手術方法は、炭酸ガスで腹部を膨らませて腹腔鏡を腹部の中に入れ、その画像を見ながら小さな孔から器具を入れて行うものです。

3.放射線療法

(1)補助放射線療法

切除が可能な直腸がんを対象とします。通常、高エネルギーX線を用いて、5~6週間かけて放射線を身体の外から照射します。化学療法の適応がある場合には、化学療法と併用して行われることが標準的です。手術中に腹部の中だけに放射線を照射する術中照射という方法を用いることもあります。

(2)緩和的放射線療法

骨盤内の腫瘍による痛みや出血などの症状の緩和に放射線療法は効果的です。全身状態や症状の程度によって、2~4週間などの短期間で治療することもあります。また、骨転移による痛み、脳転移による神経症状などを改善する目的でも放射線療法は一般的に行われます。

(3)放射線療法の副作用

放射線療法の副作用は、主には放射線が照射されている部位におこります。そのため治療している部位により副作用は異なります。また副作用には治療期間中のものと、治療が終了してから数ヶ月~数年後におこりうる副作用があります。

治療期間中におこる副作用として、全身倦怠感、嘔気、嘔吐、食欲低下、下痢、肛門痛、頻尿、排尿時痛、皮膚炎、会陰部皮膚炎(粘膜炎)、白血球減少などの症状が出る可能性があります。以上の副作用の程度には個人差があり、ほとんど副作用の出ない人も強めに副作用が出る人もいます。治療後数ヶ月してからおこりうる副作用として、出血や炎症など腸管や膀胱などに影響が出ることがあります。

4.化学療法

大腸がんの化学療法は、進行がんの手術後に再発予防を目的とした補助化学療法と、根治目的の手術が不可能な進行がんまたは再発がんに対する生存期間の延長及び生活の質の向上を目的とした化学療法とがあります。大腸がんに対して有効かつ現時点で国内にて承認されている抗がん剤は、フルオロウラシル(5- FU)+ロイコボリン(国内ではアイソボリン)、イリノテカン(CPT-11)、オキサリプラチン、UFT/LV、UFT、S-1などです。

(1)術後補助化学療法

手術によりがんを切除できた場合でも、リンパ節転移があった場合に、再発率が高くなることが知られています。このような場合、手術を行った後に化学療法を行うことで、再発を予防するあるいは再発までの期間を延長できることがわかっています。このような治療を、術後補助化学療法といいます。

(2)化学療法

根治的な手術が不可能な場合には、化学療法の適応になります。大腸がんの場合、化学療法のみで完治することはまれですが、臓器機能が保たれている人では、化学療法を行わない場合と比較して、化学療法を行ったほうが、生存期間を延長させることがわかっています。

抗がん剤というと、副作用が強く、治療を行ったほうが命を縮めてしまうと考えてしまうかもしれませんが、最近は副作用の比較的少ない抗がん剤の開発と、副作用対策の進歩により、入院せずに外来通院で日常生活を送りながら化学療法を受けている患者さんも多くなりました。

快適医療ネットワーク理事長

監修

医学博士 上羽 毅

金沢医科大学卒業後、京都府立医科大学で研究医として中枢神経薬理学と消化器内科学を研究。特に消化器内科学では消化器系癌の早期発見に最も重要な内視鏡を用いた研究(臨床)を専攻。その後、済生会京都府病院の内科医長を経て、1995年に医院を開業。

統合医療に関する幅広し知識と経験を活かして、がんと闘う皆様のお手伝いが出来ればと、当法人で「がん患者様の電話相談」を行っております。